为什么自由搏击赛事-为什么自由搏击赛事在全球体育界引发狂热追捧与争议探讨

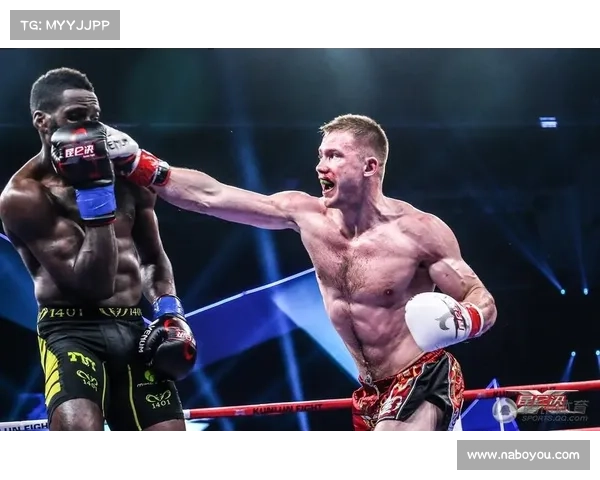

聚光灯下,汗水飞溅,肌肉碰撞的闷响与观众山呼海啸般的呐喊交织。全球范围内,UFC、ONE Championship等自由搏击赛事正以前所未有的速度扩张版图,收视纪录屡创新高,巨星选手身价堪比传统体育偶像。喧哗背后,这项以展现格斗技艺为核心的竞技运动,始终深陷伦理风暴的中心——从潜在的健康隐患到对暴力的渲染质疑不绝于耳。这场全球性的狂热追捧与激烈争议并存的现象,远非简单的体育赛事崛起,它折射出当代社会对力量、娱乐、风险与道德边界的复杂博弈与深刻思考。

原始魅力:感官冲击与肾上腺素

自由搏击最直观的吸引力源于其无与伦比的感官冲击力。它剥离了传统格斗的繁复规则,呈现出一种近乎本能的对抗形式——拳、腿、膝、肘以及精湛的摔法与地面缠斗技术交替上演。这种高强度的直接碰撞,瞬间激发观众强烈的生理唤醒状态。

研究显示,观看激烈竞技体育能触发大脑释放肾上腺素和内啡肽,带来强烈的兴奋与快感体验。UFC赛事屡破付费收视纪录(如2023年UFC 296全球付费订阅量可观),ONE Championship在亚洲收视份额持续领先,其核心驱动力正是这种原始的、难以替代的感官刺激。观众在安全的距离内体验着力量、速度、技巧与意志力的巅峰对决,满足了人类内心深处对挑战与征服的渴望。

商业引擎:资本运作与明星效应

自由搏击的全球扩张绝非偶然,其背后是精密高效的商业运作体系。以UFC为代表的顶级赛事,通过收购整合(如收购PRIDE、Strikeforce)、全球化分区布局、与流媒体巨头(ESPN+等)签订天价转播合约,构建了庞大的商业帝国。资本持续注入,大幅提升了赛事制作水平、选手薪酬和整体曝光度。

"造星机制"功不可没。赛事方深谙个人魅力与话题性能带来巨大流量。从"嘴炮"康纳·麦格雷戈极具争议性的言行与炫目打法,到张伟丽代表的力量与女性崛起叙事,这些鲜明的个人品牌被精心塑造并通过社交媒体放大。他们不仅吸引铁杆格斗迷,更成功破圈吸引了大量普通观众,将选手塑造成文化偶像,进而驱动门票销售、周边商品和付费点播收入的飙升。

伦理困境:健康风险与暴力边界

自由搏击的争议核心在于其对运动员健康的潜在威胁以及对暴力美学的展现。医学研究持续敲响警钟。《美国医学会杂志》(JAMA)多项研究报告指出,包括MMA在内的搏击类运动,运动员遭受脑震荡、慢性创伤性脑病(CTE)以及各类骨骼肌肉损伤的风险显著高于许多其他运动项目。波士顿大学CTE中心的研究更揭示了重复性头部创伤与长期神经退行性疾病之间的明确联系。

由此引发了尖锐的伦理质疑:在知情前提下,运动员是否真正"自由"地承担了如此高风险?观众对激烈对抗的狂热消费,是否在无形中助长了对暴力承受力的麻木乃至对暴力本身的某种默许?哲学家和社会评论家如约翰·西尔(John Searle)等曾探讨,竞技暴力在何种阈值下会逾越体育精神,滑向对暴力的纯粹娱乐化消费。赛事方虽持续改进规则(如引入即刻医疗暂停、更严格禁药管控),但根本性的健康与伦理困境难以彻底消除。

文化碰撞:价值观的冲突与接受

自由搏击在全球的接受度呈现出显著的文化差异图谱。在泰国、日本、巴西等拥有深厚武术或格斗传统的国家,自由搏击被视为传统技艺的现代化竞技表达,承载着民族尚武精神与文化自豪感,其接受度普遍较高。

在部分欧美及其他地区,争议则尖锐得多。北欧国家如挪威曾长期禁止MMA职业赛事,主要基于对暴力性和运动员健康的高度顾虑。即使在法律允许的地区,对自由搏击的负面评价也广泛存在。批评者常将其与街头暴力相关联,认为其传递了不良价值观,尤其对青少年产生潜在影响。这种文化接受度的巨大差异,深刻反映了不同社会对暴力、身体对抗、个人风险承担以及体育本质理解的深层价值观分歧。

新得利易博网站入口结语:对立统一中的现代镜像

自由搏击赛事在全球掀起的狂热浪潮与伴随的激烈争议,如同一枚硬币不可分割的两面。它精准命中了人类对原始力量、极限技巧与戏剧性冲突的深层迷恋,商业巨轮的精密运作则为其插上扩张之翼。辉煌光影之下,挥之不去的健康隐忧与伦理拷问始终如影随形,文化场域中的观念碰撞则为其打上复杂多元的烙印。

这场狂热与争议并存的景象,本质上是一部现代社会的鲜活镜像——我们在渴求刺激释放与感官满足的也在不断探索娱乐自由的边界与个体安全防护的底线。未来,自由搏击能否在持续进化中寻求更可持续的平衡?它要求赛事组织者将运动员长期健康置于更高优先级,投入更尖端防护研究;要求监管机构建立基于坚实医学证据的动态规则框架;更要求公众在参与这场感官盛宴时保持清醒的伦理思辨。唯有如此,这项充满原始魅力的竞技运动,才能在力量与文明的张力间找到真正安身立命的支点,而非沦为纯粹的争议漩涡。